8月13日,北京化工大学向中华教授团队与深圳大学王丹教授、东南大学王金兰教授、香港城市大学刘彬教授和中国科学院过程工程研究所张锁江院士团队合作,创新性地设计并制备了一种具有中空多壳层结构的单原子铁催化剂(CS Fe/N-C),获得同时具有高活性与稳定性氢燃料电池性能。相关成果以“Acidic oxygen reduction by single-atom Fe catalysts on curved supports”为题,发表在《自然》(Nature)杂志上。

燃料电池性能图

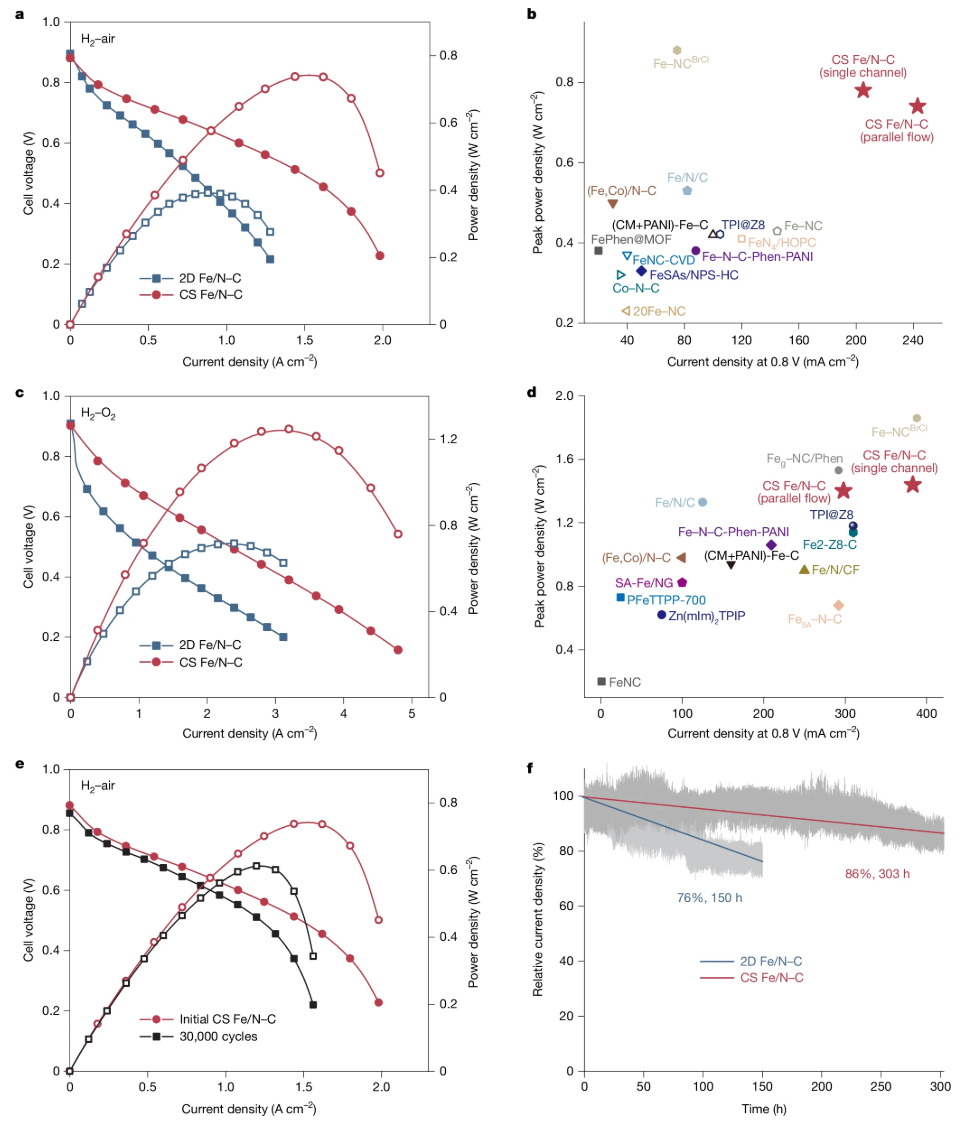

开发兼具高活性与高耐久性的非贵金属电催化剂,是实现质子交换膜燃料电池(PEMFC)低成本、大规模应用的核心挑战。尽管Fe/N-C类催化剂被视为最有希望替代铂族金属的材料,但其在强酸性PEMFC工作环境下的活性和稳定性一直难以满足要求。针对这一难题,合作团队创新性地设计并制备了一种具有中空多壳层结构的单原子铁催化剂(CS Fe/N-C)。该催化剂均匀分布在二维碳层上,单原子铁活性位点主要嵌入在纳米突起的内侧弯曲表面。

我校向中华教授团队在该突破性研究中负责了该新型催化剂在实际质子交换膜燃料电池(PEMFC)工况下的器件性能评估、优化与稳定性提升工作。研究团队通过动态电-质耦合模型分析方法,强化催化层传质,使活性中心充分暴露,对CS Fe/N-C催化剂在燃料电池工况下的性能进行了系统探索。测试数据直接证实了CS Fe/N-C催化剂在真实、严苛的工作环境下,能够驱动电池输出接近实用化水平的功率密度,显著优于以往报道的大多数非铂Fe/N-C催化剂,为未来应用于实际燃料电池系统提供了坚实的实验基础和性能标杆。

此项发表在《自然》(Nature)杂志上的研究成果,是多单位紧密合作、协同创新的典范。我校向中华教授团队凭借其在燃料电池领域的深厚积累与所开发的动态电-质耦合过程强化技术,为该突破性进展做出了重要贡献,也为推动下一代低成本、高性能燃料电池的发展迈出了坚实一步。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09364-6

向中华教授个人简介

向中华,北京化工大学化学工程学院教授、博导,国家重点研发计划项目负责人,国家青年科学基金B类,北京市杰青基金获得者。2007年获湘潭大学学士学位;2013年获北京化工大学博士学位;2013~2014年在美国凯斯西储大学博士后;2014年至今在北京化工大学工作。主要从事燃料电池氧还原催化与工程。近年来在Nature、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater.、Science Adv.、Nature Commun.、AIChE J.等SCI期刊发表论文130余篇。授权发明专利21件,其中6件已转让。牵头承担科技部重点研发计划、国家自然科学基金国际合作重点项目、中石油、金川集团等横向委托研发项目。获2024年度北京市科技奖人物奖——杰出青年中关村奖; 2024国际发明家协会联合会(IFIA)最佳发明奖;教育部自然科学一等奖(2/4);中国可再生能源学会优秀科技人才奖;中国化工学会第九届侯德榜化工科技青年奖;2017年入选第三届中国科协青年人才托举工程。任eScience、Green Chemical Engineering、Chinese Chemical Letters等期刊青年编委;中国可再生能源学会青年工作委员会副主任;中国可再生能源学会氢能专业委员会委员;中国化工学会国际学术交流工作委员会委员;北京市青年科技人才协会理事等。

责编:王雨晴 梁燕亮