在电动汽车和可再生能源存储快速发展的今天,人们对高能量密度、高安全性电池的需求日益迫切。传统的液态电解质存在易燃、易泄漏等安全隐患,因此固态电池被认为是最有希望同时提高能量密度和安全性的一种方法。与无机电解质相比,固态聚合物电解质(SPE)具有高柔韧性和无缝界面接触的优点,但仍然面临着相对较低的Li+电导率和较窄的电化学窗口等问题。在此,北京化工大学周伟东教授团队报道了一系列不含醚键的丙烯酸酯基准固态聚合物电解质(QSSE),不仅实现了与4.8 V高压正极的兼容,明确了QSSEs中的锂离子传输机制,更开创性地利用聚合物低温结晶特性实现了准固态电池的非破坏性寿命延长。

相关研究成果以“Li+-migration influencing factors and nondestructive life extension of quasi-solid-state polymer electrolytes”为题发表在Nature Communications上。

周伟东教授团队研究发现,聚合物和溶剂的相互作用和聚合物/溶剂和锂离子的相互作用对离子电导率起着关键作用,且聚合物的低温结晶可用于电池的非破坏性寿命延长。所制备的聚合物不含醚单元,在电池中聚合度达到99%,无残留双键单体,具有高抗氧化能力和与高电压正极(如NCM85、4.6 V LCO和4.8 V LRMO)的兼容性。QSSE中液体的限制有效抑制了界面反应,但残留的界面反应仍会逐渐消耗液体电解质,导致容量衰减,因为受限溶剂无法自由扩散以润湿界面。通过聚合物在-50 oC下结晶,QSSE中受限的液体被释放并重新润湿Li金属/聚合物界面,从而恢复容量并以非破坏性方式延长固态电池的寿命。

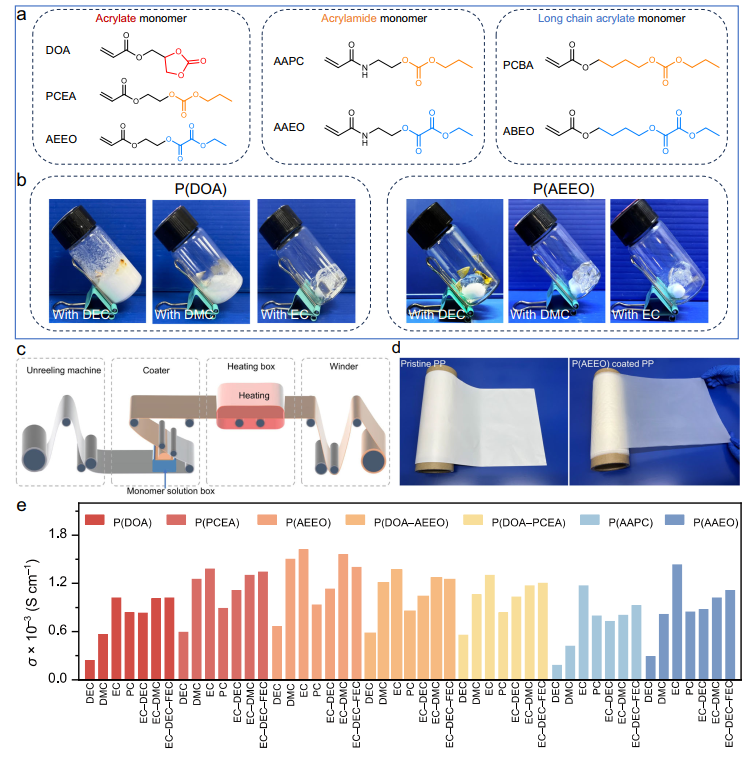

图1单体结构、聚酯聚合过程及对应的离子电导率。a通过酯桥连接的DOA、PCEA和AEEO,以及通过酰胺桥连接的AAPC和AAEO单体,以及两种长链衍生物。b在不同液体电解质(EC、DMC或DEC)中聚合的DOA和AEEO单体的图像。c在多孔聚丙烯(PP)隔膜上的连续原位聚合路线示意图。d涂敷和未涂敷P(AEEO)的PP隔膜的图像。e七种QSSEs(分别含有EC、PC、DMC、DEC、EC-DEC(1:1)、EC-DMC(1:1)或EC-DEC-FEC(2:1:1))的离子电导率(含30 wt%聚合物、16 wt%LiPF6和54 wt%溶剂)

该工作以软物质科学与工程高精尖创新中心学院博士生李佩莹、赫爽和化学工程与技术学院硕士生郝锦锦为共同一作,通讯作者为化学工程与技术学院教授周伟东。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-59020-w

通讯作者介绍

周伟东,北京化工大学教授,博士生导师。2010年在中国科学院化学研究所获得博士学位,师从李玉良院士。2010-2013年在美国康奈尔大学做博士后,师从美国双院院士Héctor D. Abruña,从事基础电化学和储能材料的研究。2013-2014年在美国通用汽车研发中心担任研究员,从事与动力电池储能材料的开发和电池控制的优化。2015-2016年在美国德州大学奥斯丁分校“锂电池之父”“诺贝尔奖”John B Goodenough教授课题组从事于高能正极材料和固体电解质的研究与开发。2016-2018年在美国A123 Systems公司从事汽车动力电池的产品研发和电池安全的研究。2018年至今,担任北京化工大学化学工程学院教授,博士生导师,从事于基础电化学、高密度储能材料和固体电解质的研究,在国际知名期刊发表多项研究工作,其中包括Nat. Sustain., JACS, Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., Acc. Chem. Res., Adv. Mat., Adv. Energy Mat., Adv. Functional Mat., Nano Letter等。

责编:王雨晴 梁燕亮